2025-04-11

2025-04-11

黄飞鹤教授/华彬研究员团队Nature:单晶结构测定新策略——超分子对接技术

给化学物质“上户口”?这是什么神奇操作?这其实是化合物结构测定,帮助科学家清楚地知道它长什么样、由什么组成。进一步认识药物和天然产物中的有效成分,并指导我们如何利用、改进它们。许多天然产物和药物都含有柔性烷基链,由此产生的构象运动会给获取单晶以及通过单晶X射线衍射(SCXRD)测定其分子结构带来挑战。近日,浙江大学杭州国际科创中心(简称科创中心)超分子物质创制创新工坊(简称超分子工坊)提出了“超分子对接”概念,创造性地利用“分子捕手”——超分子大环的金属有机框架,特异性识别长烷基链化合物,并系统性地测定其单晶结构,成功为未知的化合物上了“户口”。目前,相关研究成果以题为“Supramolecular docking structure determination of alkyl-bearing molecules”发表在最新一期《Nature》上。论文共同第一作者为浙江大学化学系博士后吴奕韬、浙江师范大学特聘教授史乐与南京大学博士徐磊,科创中心超分子物质创制创新工坊黄飞鹤教授、华彬研究员、陈志杰研究员和德克萨斯大学奥斯汀分校教授Jonathan L. Sessler为共同通讯作者。抓

more

2025-02-03

2025-02-03

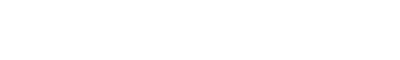

王宇平研究员课题组JACS用于智能发光聚合物材料中的双路径响应力敏基团

力致发光单元是一类具有力学响应性的特殊分子。含有力致发光单元的聚合物在受到机械力作用时,会发生结构转化并改变自身发光性质,进而引起材料荧光特性的改变。这一现象为应力传感材料的发展开辟了广阔的前景。提升力致发光基团的力响应特异性,并赋予其力响应灵敏度的动态可控性,将显著推动智能力响应材料的发展。但目前相关设计和合成策略的研究进展却仍显不足,迫切需要进一步深化和优化。近日,我系王宇平研究员课题组开发了一种新颖的双路径响应力致发光基团——SSTBS单元。当其被嵌入聚合物链中时,无论机械力和化学刺激的施加顺序如何,聚合物均会在受到这两种刺激的共同作用时发出荧光(图1)。这一特性得益于二硫键对机械力的敏感性和氟离子诱导的脱硅基以及去质子化反应。另外,通过TBAF处理,可以精细调节SSTBS单元的力响应阈值,为按需调控聚合物的力响应性提供了一种简单而有效的方法。该策略丰富了聚合物体系实现力致发光过程的手段,显著提高了力致发光过程对外力刺激的特异性,从而推动智能发光聚合物材料的发展。图1.双路径响应力敏基团及其荧光性质在本工作中,作者将二硫键、亚胺键和TBS基团有机结合得到了SSTBS力敏基团,并通

more

2025-01-28

2025-01-28

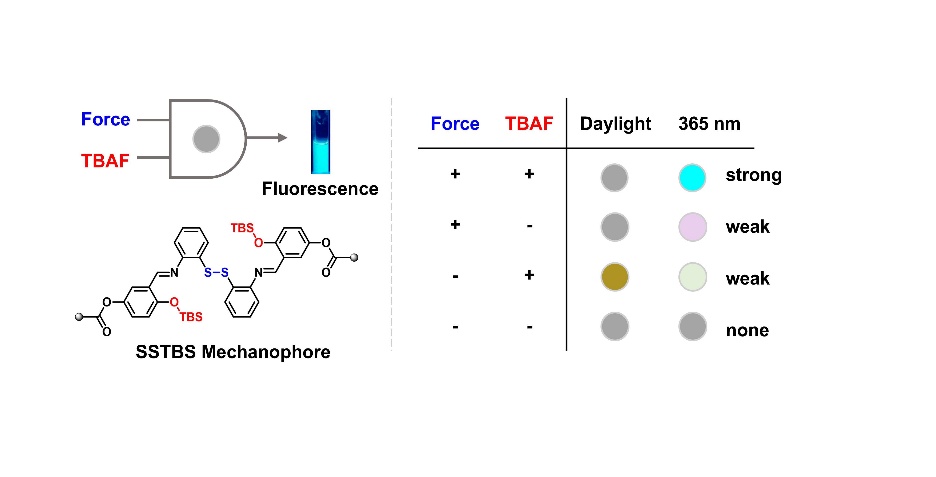

浙江大学黄飞鹤教授、华彬团队JACS:具备自修复性能的超疏水多孔大环纯化甲烷

天然气通常被视为最清洁的化石燃料,一直被认为是向可持续和低碳未来过渡的桥梁燃料。除主要热源甲烷(约85%)外,天然气中的杂质主要包括乙烷(约9%)、丙烷(约3%)以及不同含量的水蒸气。在工业上,有效去除乙烷和丙烷对于提高天然气的能源质量至关重要,基于多孔材料的吸附分离已成为替代传统高能耗低温蒸馏的一种有前景的方案。然而,在实际纯化过程中,吸附剂存在两个艰巨的挑战。第一是水蒸气的干扰难以完全消除,它不仅会竞争吸附位点,导致性能显著下降,还会导致部分吸附剂材料连接键断裂,进而结构受损;第二,长时间使用过程中,由于吸附质与吸附剂之间持续的相互作用,以及温度、pH值、湿度和有机蒸汽污染等各种因素的干扰,吸附剂的结构可能会坍塌。而固体吸附剂缺乏流动性,在实际使用中频繁更换会导致复杂的流程和高昂的生产成本。因此,开发疏水及能够在管路系统内实现孔隙度重构的吸附剂对于支持长期运行以及最低化生态足迹至关重要。为了解决这一难题,浙江大学黄飞鹤、华彬团队联合中国石油大学(北京)彭云雷团队创造性地开发了一种新型的超疏水多孔大环晶体,具备极低的饱和水吸附量7.5 mg/g,在97% R.H.的十次循环穿透曲线表

more

2024-12-02

2024-12-02

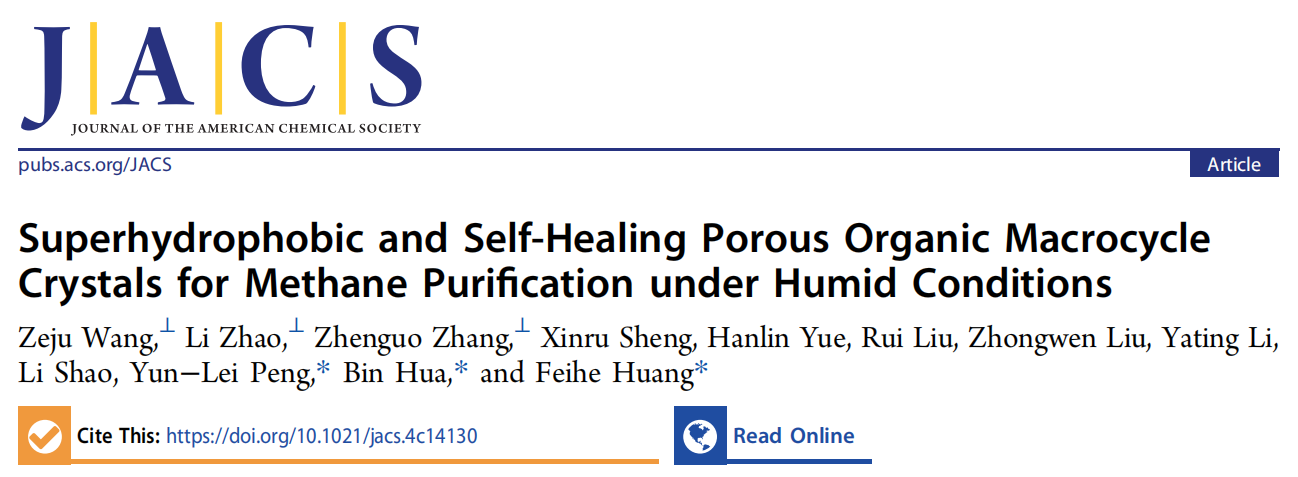

黄飞鹤教授团队JACS:以领芳烃为刚性有机模板实现碳纳米管直径可控合成

单壁碳纳米管(SWCNTs)因其卓越的理化性质而备受关注。碳纳米管的直径对其性质有着重要影响。因此,直径可控地合成SWCNTs对其实际应用至关重要。利用有机分子为模板实现SWCNTs的生长具有重要价值。首先,其结构明确,有利于SWCNTs的直径可控生长。其次,有机模板避免了金属污染问题。在过去十年中,使用有机模板(如CPP和曲面多环芳烃)生长SWCNTs取得了巨大的进展。然而,高效生长窄直径分布的SWCNTs仍然面临挑战。其中最大的阻碍是缺乏合适的模板分子。分子碳纳米带做为碳纳米管的最小重复单元,其刚性结构为SWCNT生长提供精准模板,有利于SWCNT直径可控制备,因此在碳纳米管生长领域引起了广泛关注。然而迄今为止,利用分子碳纳米带为模板实现SWCNTs的直径可控生长仍未被报道。图1.以领芳烃([2n]collarenes)为刚性有机模板直径可控地生长SWCNTs的示意图。[2n]领芳烃是由苯环和1,4-环己二烯环稠合而形成的分子碳纳米带,可被视为碳纳米管片段的氢化衍生物,这使它们成为实现直径可控合成SWCNTs的理想模板。近日,浙江大学黄飞鹤教授、清华大学郭庆辉副教授和温州大学胡悦教

more

2024-11-24

2024-11-24

黄飞鹤教授/李光锋研究员团队 Angew:基于柱[5]芳烃和烷基链之间的相互作用实现滑环聚合物的高效构建

滑环聚合物(Slide-ring polymers, SRPs)是一类独特的交联聚合物网络,即网络中的聚合物链能够在交联点中滑动。因此,这些可移动的交联并不固定在特定的点上,赋予聚合物网络独特的机械性能。现有的滑环聚合物体系主要是通过环糊精和聚乙二醇的亲疏水相互作用实现大环和轴的结构互锁。设计和引入在有机溶剂中高效构建新型滑环聚合物的新策略,同时研究其结构带来的新性质,对多样化这类聚合物的各种应用至关重要。针对上述问题,浙江大学黄飞鹤教授/李光锋研究员团队利用柱[5]芳烃和烷基链之间的相互作用,实现了滑环聚合物的高效构建。这类新型的滑环聚合物在外力作用下表现出独特的网络变形机制,即柱[5]芳烃大环驱动聚合物主链沿聚己内酯轴滑动,同时保持了网络的稳定性,从而获得了优异的力学性能。这一进展克服了使用环糊精和聚乙二醇亲疏水作用的策略构筑滑环聚合物的局限性,实现了在有机溶剂中滑环聚合物的高效构建和结构扩展。该工作近期以题为“Construction of slide-ring polymers based on pillar[5]arene/alkyl chain host−guest int

more

2024-09-06

2024-09-06

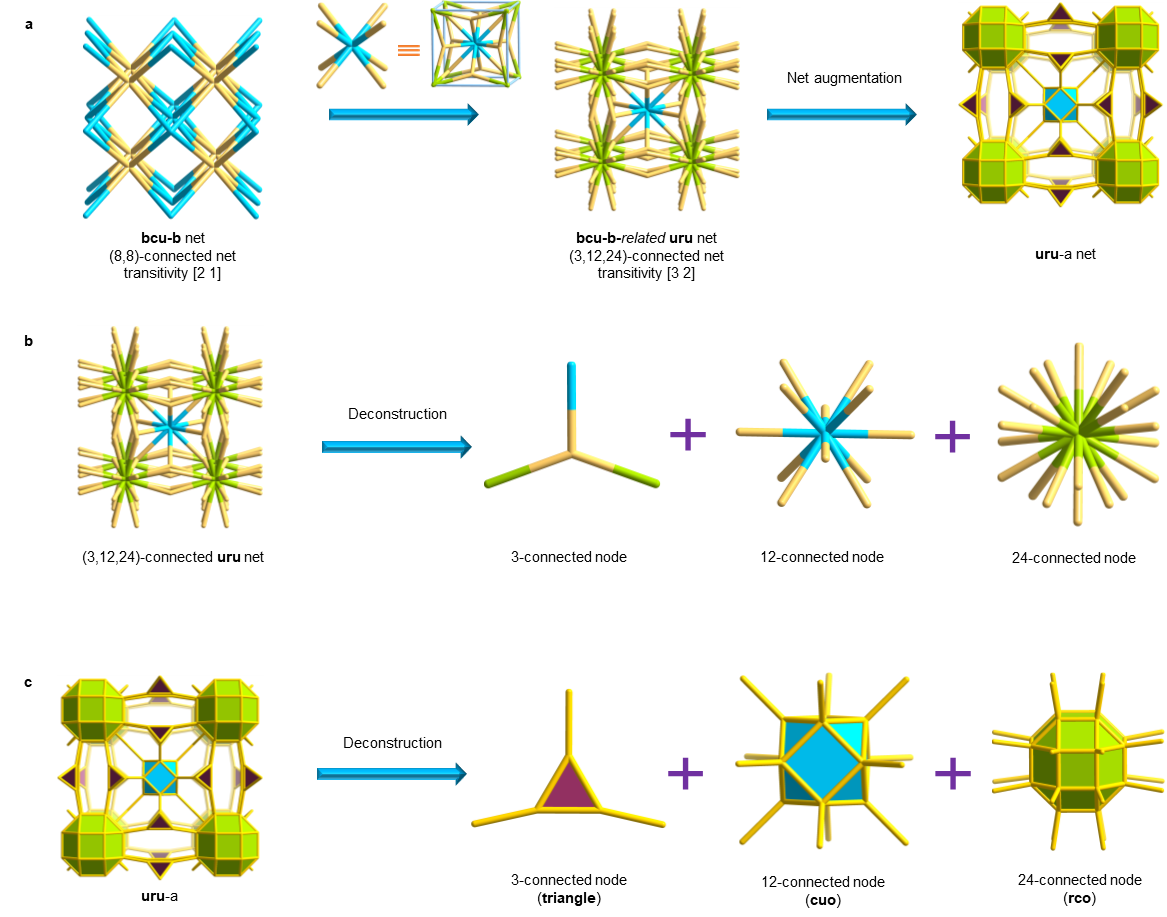

陈志杰研究员课题组Nature Synthesis:异质化超分子构筑模块策略组装高孔性率3,12,24-连接金属有机框架

如何实现精准合成是化学发展的核心问题之一,而拓扑网络结构对晶态多孔材料的导向性合成具有重要指导意义。相较于低连接网络,高连接网络结构通常有更好的可设计性和可预测性。然而,在网格化学数据库中(RCSR),连接数超过12的网络结构仅占2%。超分子构筑模块策略(SBBs)通过将金属有机多面体作为构筑基元,为发展高连接网络结构提供了重要的指导。基于此,研究人员开发了一系列双元的高连接网络结构,如12-连接的fcu网络、4,12-连接的ftw网络以及3,24-连接的rht网络。但这种SBB策略在三元网络结构中还未曾实现。近日,浙江大学陈志杰研究员课题组提出了异质化超分子构筑模块策略(Hetero-SBBs),即在网络结构中同时引入两种金属有机多面体作为构筑基元,从而创建了高连接的三元网络结构:3,12,24-连接uru网络。这一研究成果以“A hetero-supermolecular-building-block strategy for the assembly of porous (3,12,24)-connected uru metal–organic frameworks”为题发表在N

more

2024-07-25

2024-07-25

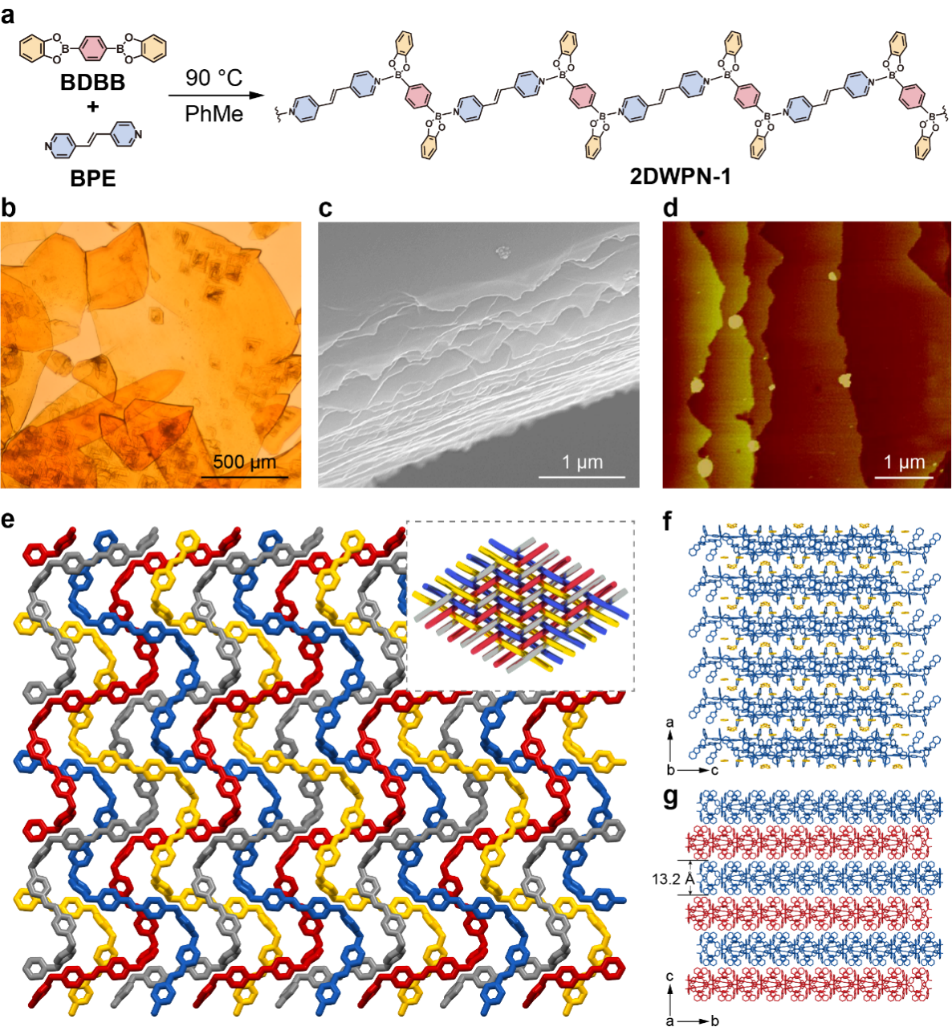

浙江大学黄飞鹤/李光锋团队Nature Chemistry:纯有机二维分子编织聚合物单晶

编织是人类最古老的传统技艺之一,自石器时代起,这一技艺在日常生活和生产中得到了广泛应用和推崇。它是人类在艺术和科学领域灵感和创造力的重要来源之一。人类能够将棉、麻、丝线等一维的材料编织成一维、二维和三维的织物,从而赋予织物独特的美学和实用价值。受此启发,科学家在分子层面实现分子链的编织,从而创造出了各种具有独特结构和功能的新材料。然而,实现纯有机二维分子编织聚合物的精准构筑,一直是该领域面临的重大挑战。配位B‒N键由于其在溶液下的动态性、固态下的稳定性以及独特的内在构想自由度,使其在拓扑聚合物的精准构筑方面体现出独特的优势。近两年,浙江大学的黄飞鹤/李光锋团队在基于配位B‒N键的拓扑聚合物精准构筑方面取得了一系列研究成果(J. Am. Chem. Soc.2024, 146, 12547; Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202317947; Sci. Adv.2023, 9, eadi1169),为基于配位B‒N键的二维分子编织聚合物的精准构筑打下了坚实的基础。近日,浙江大学黄飞鹤教授/李光锋团队联合美国西北大学J. Fraser Stoddart教授

more

2024-03-25

2024-03-25

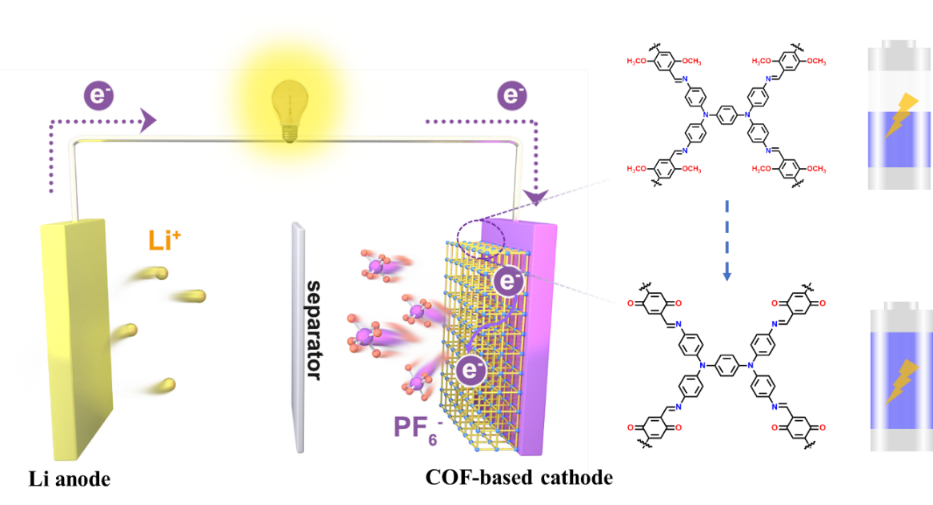

陈志杰研究员课题组CCS Chemistry:二维氧化还原活性共价有机框架正极材料

发展高比容量、高氧化还原电压的正极材料是提高锂离子电池能量密度的关键。近日,我系陈志杰研究员课题组设计合成一种同时实现阴离子和阳离子共同参与储能反应的共价有机框架正极材料。这项工作将p型氧化还原活性位点和n型氧化还原活性位点结合起来,利用网格化学调控和原位后氧化的策略,实现了锂离子电池性能的提升。这项研究证明了分子水平上的网格化学调控可以实现COF基正极材料锂离子电池性能的提升,说明了网状化学在设计合成高性能正极材料的潜力。图1本文工作。图片来源:CCS Chem.背景介绍:可充电锂离子电池具有高的能量密度和长的循环寿命,可以为交通工具和便携式设备供电,在现代社会中发挥着重要作用。正极是锂离子电池最重要的组成部分之一,主导着电池的成本和电化学性能,例如能量密度、功率密度和寿命。发展高比容量、高电压、可再生的正极材料是实现低成本、可持续和高性能锂离子电池的关键。共价有机骨架(COFs)由碳、氮、氧、氢等轻质元素组成,通过共价价形式连接形成具有永久孔隙率和高表面积的结晶聚合物,是一类有前景的正极材料。特别是,网格化学允许通过合理地选择有机单体和反应条件,在分子水平上调节共价有机骨架材料的拓

more

2023-08-28

2023-08-28

Nat. Commun.:柱芳烃金属有机框架的合成及超分子识别和选择性分离性能研究

近期,浙江大学黄飞鹤教授与陈志杰研究员团队和UT Austin的Jonathan L. Sessler教授团队开展了超分子化学与多孔材料跨学科研究的合作项目——即将精确的超分子相互作用引入到如金属有机框架(MOFs)等晶态多孔材料中。在对基于柱[5]芳烃构筑块的MOFs的研究中,合作团队成功地确定了MOF晶体中柱[5]芳烃主体结构,并且发现这种晶态材料可以识别溶液中的百草枯和1,2,4,5-四氰苯,并选择性地去除甲苯中的痕量吡啶。该工作为未来在晶态多孔材料中引入更多具有精准识别与分离功能的超分子构筑块开辟了新思路。含有柔性大环单元的晶态框架可为分子识别和选择性分离提供新的机遇。然而,由于大环的柔性,这种功能化框架很难制备,表征也具有挑战性,从而限制了基于大环的晶态框架的发展。在此,作者报告了一组含有柱[5]芳烃单元的MOFs的设计与合成。柱[5]芳烃单元被均匀地嵌入到周期性框架中。单晶 X 射线衍射分析表明,互穿网络似乎限制了框架中支柱[5]芳烃重复单元的旋转,因此成功地确定了MOF晶体中柱[5]芳烃的精确结构。这种MOF晶体能识别溶液中的百草枯和 1,2,4,5-四氰基苯,并能相对容

more

2023-08-24

2023-08-24

Nature Communications:“细节决定成败?”——反应物中取代基的微小扰动将引发产物的巨大变化

较高的原子的经济性是有机化学合成的终极目标之一。对于合成过程中需引发多根共价键(如N10)的分子来说,采用分步合成法,步骤繁琐,效率低下。而在可逆合成反应中,体系能够发生“自纠错”,一旦目标产物代表体系的热力学最稳态,就可以通过多组分“一锅法”合成。倘若目标产物的吉布斯自由能足够低,甚至可以极高甚至定量的产率得到,从而避免繁琐的多步合成以及副产物的分离纯化过程,最终实现化学反应的原子经济性。基于上述原理,浙江大学李昊、黄飞鹤和王林军课题组展开合作,完成了一系列三维笼状分子的设计和一锅法高效合成。通过在分子内引入氢键对自组装原料的构象进行预组织,使得原料的构象接近产物构象以降低自组装熵的损失,从而提高产物的热力学稳定性,使之成为唯一产物。同时通过取代基产生的氢键模式不同,进而精准调控产物结构。首先,作者将前体1与(S,S)-CHDA(环己烷二胺)在CDCl3中以1:2的比例缩合,体系选择性地获得了[3+6]共价笼,即由3个当量的1和6个当量的(S,S)-CHDA组成。产物的选择性来源于分子内氢键的驱动力:空间位阻的存在使得亚胺质子尽可能的与环己烷桥头的质子成顺式构象,而(S,S)-CHD

more

2023-07-10

2023-07-10

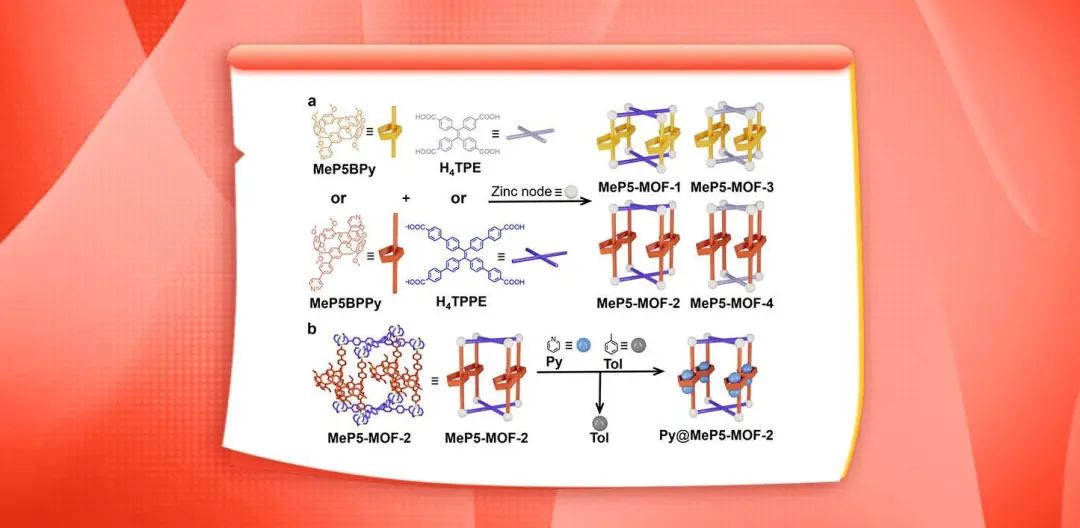

黄飞鹤团队Science Advances:配位硼氮键驱动自组装构筑聚轮烷晶体

近日,超分子新物质创制创新工坊黄飞鹤团队在机械互锁分子领域取得重要突破,相关研究成果以“Formation of Polyrotaxane Crystals Driven by Dative Boron–Nitrogen Bonds”为题发表在国际顶级学术期刊Science Advances上。该论文的第一署名单位为浙江大学化学系,黄飞鹤团队博士后肖雪冬、博士后肖丁和浙江工业大学化工学院盛冠博士为本文共同第一作者,黄飞鹤教授、李光锋研究员、美国德州大学奥斯汀分校Jonathan L. Sessler教授和浙江工业大学化工学院朱艺涵教授为本文共同通讯作者。机械互锁分子(MIMs)是两个或两个以上的分子通过机械键在空间上相互缠结在一起而形成的拓扑结构。通常来说MIMs展现出较高的构想自由度和分子内运动,比如最具代表性的轮烷和索烃。将MIMs集成到纯有机聚合物晶体中预期将得到一类具有独特性能的新材料。然而,截至目前这种思路被证明通过传统方法是难以实现的,因为MIMs的内部运动会对有机聚合物的结晶造成明显的干扰。因此,实现MIMs在纯有机聚合物中高度有序集成也成为超分子化学领域的重要挑战之一。

more

2023-05-27

2023-05-27

JACS:可溶和可加工的单晶阳离子聚合物

近日,郭庆辉研究员课题组在可溶高分子单晶的精准合成领域取得突破,成果发表在国际化学顶级期刊Journal of the American Chemical Society,标题为“Soluble and Processable Single-Crystalline Cationic Polymers”。该论文的第一署名单位为浙江大学化学系,论文第一作者为刘洋,郭庆辉研究员为通讯作者,J. Fraser Stoddart 教授为共同通讯作者。高分子材料在现代社会中正扮演着越来越重要的角色,但由于缺少可在分子水平上确定和表征无定形和半晶态高分子结构的技术,对高分子材料的结构性能关系的深入理解仍然是材料科学发展的瓶颈。近年来,基于单晶到单晶转化的拓扑聚合蓬勃发展,此方法能够大量合成适用于X射线单晶衍射的高分子单晶,用以精确揭示高分子中的化学键和结构信息。然而,目前绝大多数高分子晶体溶解度较差,阻碍了其实际应用中的后续功能化和溶液加工性能,因此,如何利用拓扑聚合可控合成可溶性高分子单晶具有较大的挑战性。图1.单晶到单晶转化拓扑聚合合成聚阳离子高分子单晶的设计理念和策略。在本工作中,我们结合超