2025-11-11

2025-11-11

浙江大学黄飞鹤/李光锋团队Nature Materials:宏观编织启发的不对称缠结 策略用于多组分聚合物网络构筑

合成高分子凭借其结构和功能的多样性,已在现代社会的各类应用场景中发挥关键作用。然而,单一聚合物材料往往难以同时兼具多种性能,难以满足复杂场景的应用需求。因此,如何将不同性能特征的聚合物有机整合,实现“1+12”的协同增益,一直是高分子领域的重要研究目标。尽管传统的物理共混或化学共聚策略在一定程度上促进了多种聚合物的整合,但由于相容性及界面协同不足等问题,难以在分子尺度实现性能的高效互补,这也促使研究者探索更具创新性和结构控制力的融合方式。近日,浙江大学黄飞鹤/李光锋团队报道了一种受宏观编织启发的不对称缠结策略,构筑出兼具超高强度、高韧性和优异粘附性能的多组分聚合物网络。具体来说,受宏观编织材料中不同经纬线交错的结构和性能特征启发,通过分步聚合策略,使聚氨酯与环氧树脂两类线性聚合物链在不对称缠结节点的引导下高效整合,从而充分发挥两种材料的协同增益,实现优势互补与结构协同。相关研究成果以题为“Weaving-inspired asymmetric entangled nodes in multi-component polymer networks”的论文发表在《Nature Materi

more

2025-10-29

2025-10-29

黄飞鹤/李光锋/肖丁团队和刘明团队Nature Synthesis:H2O和D2O的动态精准分离

重水(D2O)是核能、医疗等领域的关键战略资源,但其自然丰度极低,仅约为0.015%。由于H2O与D2O在尺寸和化学性质上高度相似,传统分离方法如蒸馏、电解等存在能耗高、效率低的问题,因此开发高效、节能的水同位素体分离技术一直是科研界面临的重大挑战。浙江大学黄飞鹤/李光锋/肖丁团队与刘明研究员团队合作,报道了一种多孔分子编织材料(PWPN-1),在室温条件下实现了对水同位素体H2O和D2O的动态精准分离。该材料通过二维分子编织层的榫卯堆叠构建而成,其编织通道为水分子提供了传输路径,而自适应的编织节点与榫卯结构在突破过程中放大两种同位素体之间的细微差异,从而实现高效分离。相关研究成果以题为“A porous molecularly woven fabric for dynamic separation of water isotopologues”的论文最近发表于《Nature Synthesis》上,黄飞鹤教授、李光锋研究员、刘明研究员为本文通讯作者,肖丁研究员、胡丁月博士、杨思源博士与杨雪博士为本文第一作者。作者首先介绍了两种不同的水同位素体分离策略。静态共吸附分离(图1a)通过将材

more

2025-10-28

2025-10-28

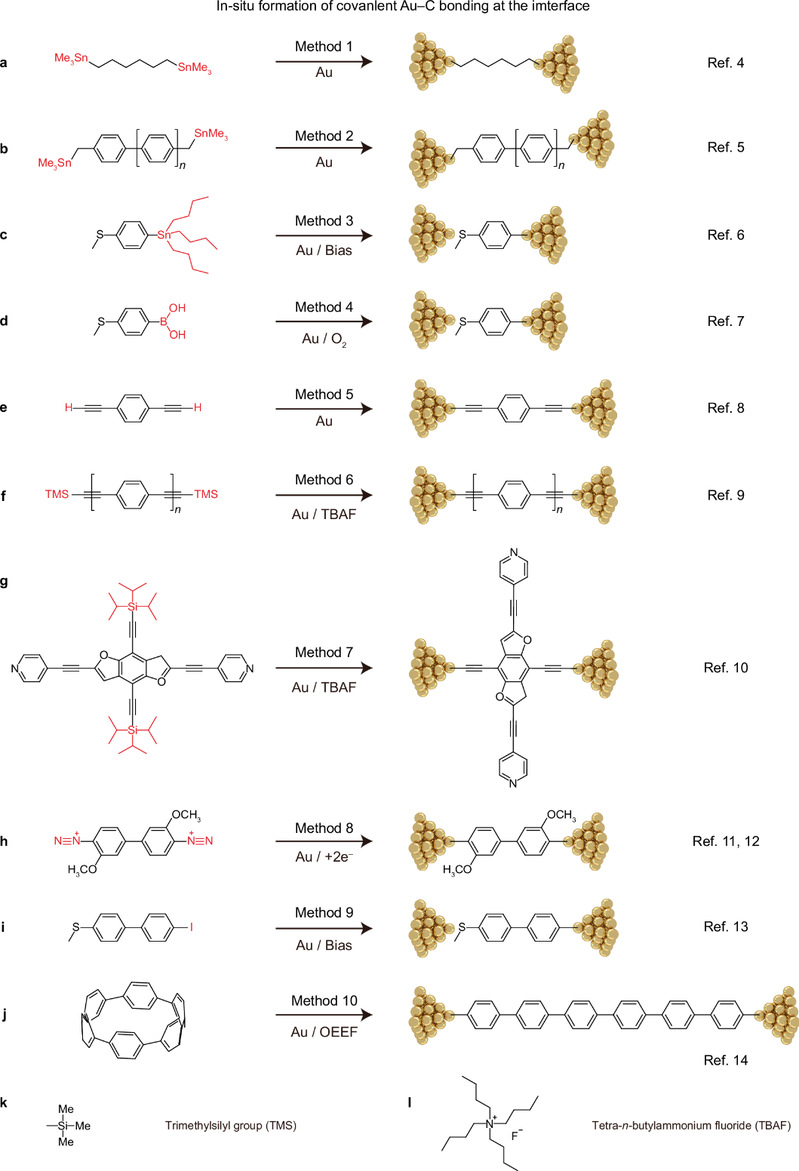

浙江大学黄飞鹤团队JACS:具有颜色响应功能的柱[5]芳烃手性分子开关

手性是自然界的本质属性之一。在自然界中,手性不仅体现为原子的一种特殊的空间排列方式,它还对介观与宏观层面的理化性质产生了重要影响。例如,在生命体中,右手螺旋的B-DNA与左手螺旋的Z-DNA可以在外界刺激下相互转换,影响其与蛋白质的结合能力,进而改变免疫行为。因此,在化学和生物学领域,分子层面的手性调控一直是研究的重点。研究人员还试图将手性调控与宏观物理化学性质的变化建立联系,为设计新的手性宏观响应性材料奠定基础。然而,设计带有宏观响应性的手性控制系统并非易事。其难点在于,能够在外界刺激下实现分子或是反应层面的手性转换已是不易,更遑论在手性转换过程中引入宏观性质的变化。与生命体内的组装不同,大多数分子层面的手性转换涉及到是一对对映异构体,因此在转换前后在宏观理化性质上很难有差异,这使得在分子层面将宏观理化性质与手性的变化联系起来变得非常困难。针对这一科学问题,浙江大学黄飞鹤、华彬、房帅团队报道了两种手性可控的分子开关(P5N-R和P5N-S),其平面手性可通过溶剂、温度和客体分子等外界刺激进行可逆调节,同时伴随着相应的颜色变化。这项工作为构建具有宏观性质变化的动态手性开关提供了一种新策

more

2025-09-25

2025-09-25

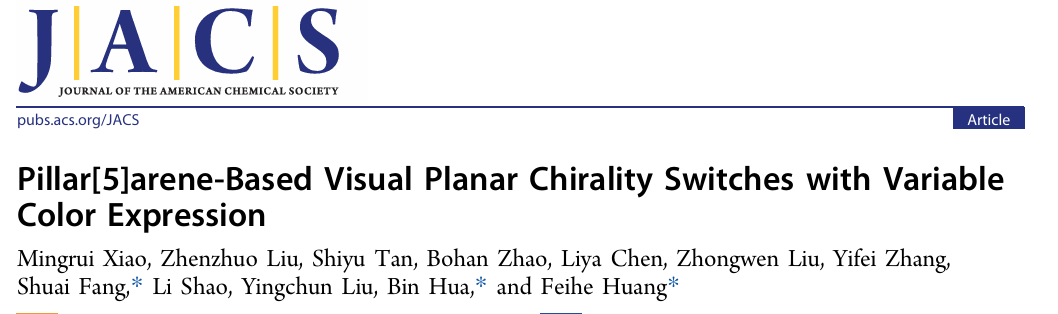

李昊教授团队JACS:具有平面手性和客体识别能力大环分子的精准构筑

在化学成环反应中,五元环和六元环通常因动力学或热力学上的优势较易形成。然而,随着环原子数的增加,成环过程所伴随的熵损失逐渐显著,导致环化效率降低——例如冠醚的合成常需借助模板效应并在高度稀释条件下进行。当环尺寸进一步增大(如超过100个非氢原子),环化过程的熵罚将急剧增加致使产率骤降(图1A)。此时,即便采用模板诱导策略也难以实现大环的高效构建。浙江大学李昊团队在前期研究中发现,在疏水效应驱动下,两个中等尺寸的环状分子倾向互锁形成索烃(Chem. Commun. 2019, 59, 13108–13111.),此过程通过释放高能水分子产生显著的熵增益,进而实现索烃的高效甚至定量制备。受此启发研究团队提出一种新策略:将索烃自组装作为闭环策略,利用其熵释放来补偿大环闭环过程中的熵损失,进而实现大环化合物的高效制备(图1B)。相关研究发表于《Journal of the American Chemical Society》。图1.传统大环化策略与本工作的研究策略对比本团队通过四苄基溴衍生物与4-(4-甲酰基苯基)吡啶之间的SN2反应,合成了一系列结构相似的四甲酰基前体1a6+·6Br⁻、1b

more

2025-09-03

2025-09-03

黄飞鹤课题组 CCS Chemistry:阳离子化合物对阳离子的高效识别策略

近日,黄飞鹤教授课题组等合作报道了一种新型的阳离子识别模式,即通过模拟生物变构效应,实现了阳离子化合物对阳离子的高效识别。具体地,该工作通过协同各种识别模式,实现了对阴离子和阳离子的连续识别,同时利用识别过程中的变构效应,完成了对新型阳离子识别模式的探索。库仑定律作为物理学的基本定律之一,阐释了同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引的静电作用原理。在这一理论框架下,传统阳离子识别体系主要依赖于阴离子型和中性的主体分子,导致阳离子化合物难以实现对阳离子的有效识别。然而,若能突破这一识别限制,开发出基于阳离子主体分子的阳离子识别体系,将丰富超分子的识别模式,拓展阳离子识别的范围,并为阳离子识别在材料和生物科学领域开辟更广阔的应用前景。图1.不同的阳离子识别策略。基于这一科学问题和挑战,课题组团队成功开发了一类阳离子型胶囊分子。首先,利用该阳离子型胶囊分子完成了对阴离子的识别。在阴离子识别过程中,胶囊分子发生构象变化,这种动态的结构调整增强了其对阳离子的识别能力,从而实现了阳离子胶囊分子对阳离子的高效识别。基于前期的研究基础,课题组团队首先成功制备了该胶囊分子的两种抗衡离子形式[3NDI6+@2

more

2025-08-21

2025-08-21

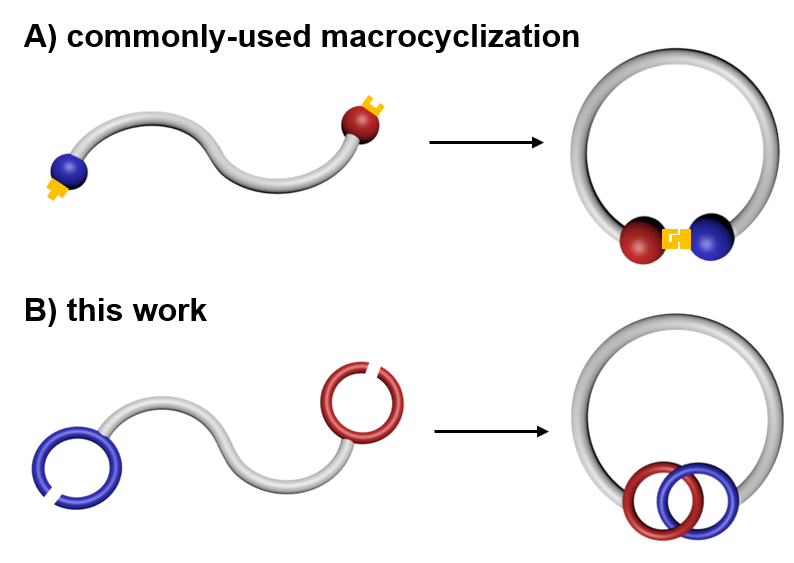

陈洪亮课题组Nature Communications: 通过电催化形成苄基型Au–C键构建超高导电性分子导线

近日,陈洪亮研究员课题组在单分子电子器件领域取得突破,他们开发了一种基于电催化的新方法,成功在金电极与有机分子接触界面原位形成稳定且高导电性的苄基型Au‒C共价键,相关成果以“Highly conductive single-molecule junctions through electrocatalytic formation of benzyl-type Au‒C bonds”为题发表于Nature Communications(Nat. Commun.2025, 16, 7692))。在微纳电子器件中,金属电极与材料之间的界面决定着器件性能。金(Au)因具有良好的化学稳定性和导电性,常被用作电极材料。但也因其化学惰性,难以与有机分子形成稳定的共价键。传统构建Au‒C键的方法存在诸多局限,如依赖有毒的有机锡前驱体,或存在反应可控性差,以及sp²、sp杂化碳与金形成的共价键“轨道不匹配”导致的电子传输效率低等问题,严重制约了分子电子器件的发展(图1)。因此,开发一种高效、可控且环境友好的Au‒C键构建方法,成为该领域亟待解决的核心问题。图1. 已报导的Au‒C键构建方法技术创新:电

more

2025-06-30

2025-06-30

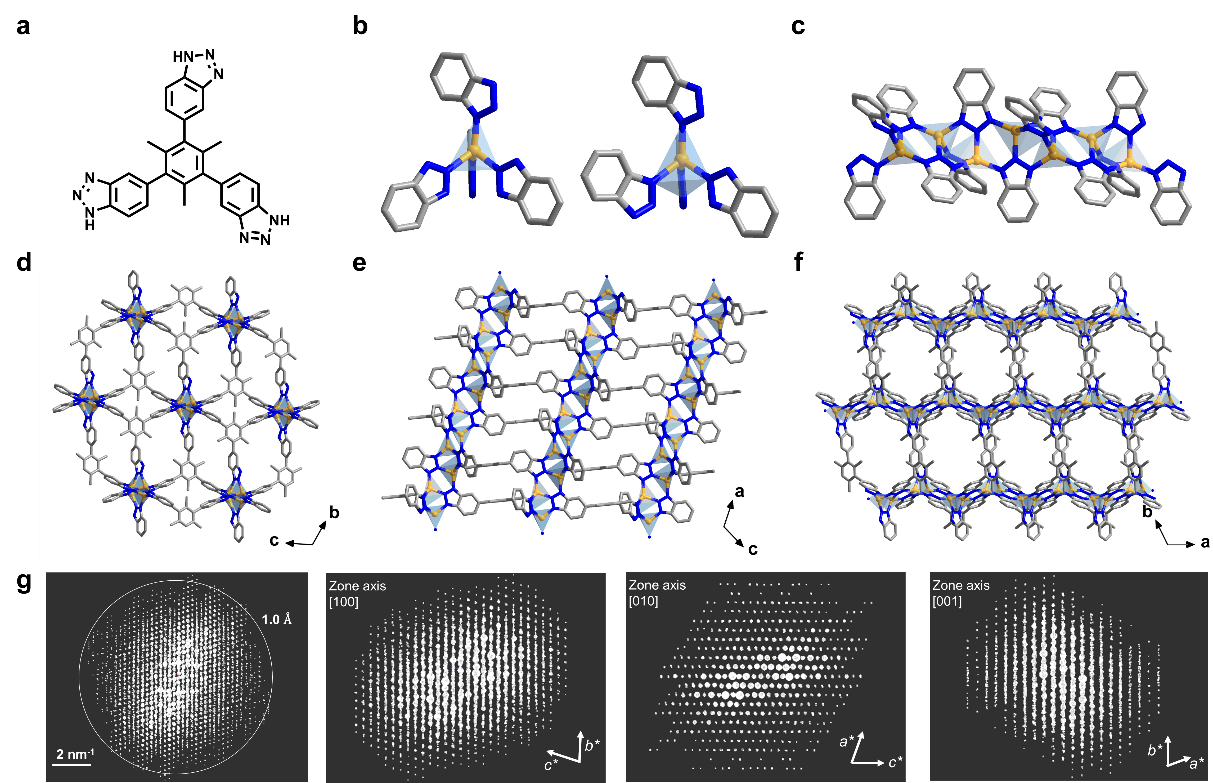

陈志杰课题组ACS Central Science: 基于三连接苯并三氮唑基金属有机框架固态电解质的组装

锂金属电池具有高的理论能量密度,被认为是下一代高能量密度电池的重要技术方向。基于可燃的有机电解液的锂金属电池存在的不可控的锂枝晶和不稳定的电解质界面层等问题制约了实际应用。使用固态电解质替代液态电解质是实现高能量密度、高安全性锂金属电池的有效策略之一。此外,得益于低成本、高安全性和能量密度优势,固态钠金属电池在大规模储能领域展现出巨大潜力。因此,开发兼具高离子电导率和优异稳定性的高性能的锂/钠离子固态电解质,对实现锂/钠金属电池的实际应用至关重要。近日,我系陈志杰研究员课题组联合上海科技大学马延航教授(负责电子衍射晶体解析)开发高效三连接苯并三氮唑基金属有机框架固态电解质,其具有良好的锂离子(室温电导率为1.83×10−4S cm−1)和钠离子(室温电导率为1.1× 10−4S cm−1)传导性能,基于该材料组装的准固态锂金属电池和钠金属电池在1 C的倍率下稳定运行200圈以上。这一成果以“The Assembly of a High-Efficiency Tris-benzotriazolate-Based Metal-Organic Framework Solid-State El

more

2025-06-19

2025-06-19

黄飞鹤/李光锋团队、张晟团队Angew:基于编织启发的缠结拓扑聚合物网络构筑强韧离子凝胶弹性体

智能设备的兴起为社会进步提供了新的动力,柔性聚合物弹性体作为其不可或缺的一部分,与刚性骨架协同作用以实现智能设备的功能应用(图1a)。离子凝胶弹性体材料具有良好的导电性,能够实时响应外界环境刺激并实现高效传感和有效反馈而被认为是智能设备弹性体材料的理想选择。然而,由于离子液体对聚合物网络的溶剂化效应,离子凝胶弹性体总是表现出弱的机械性能。通过共价交联或超分子交联策略构筑的离子凝胶材料往往难以兼顾其力学强度和韧性(图1b和1c)。开发兼具优异力学强度、韧性、弹性、导电性与智能特性的高性能离子导电弹性体仍面临着重大挑战。为解决这一问题,浙江大学黄飞鹤教授团队巧妙地利用立体交叉结构的编织缠结点诱导聚氨酯链的缠结,形成缠结交联型聚氨酯网络,以其作为离子凝胶的主体,构筑了缠结交联型离子凝胶(EIG)弹性体(图1d−f)。该材料具有卓越的机械性能,表现出33.5±0.5 MPa的断裂强度、4000±280 %的断裂伸长率和509.7±58.0 MJ/m3的韧性值。该研究以题为“Robust Ionic Gel Elastomers Derived from Molecularly Entangle

more

2025-06-10

2025-06-10

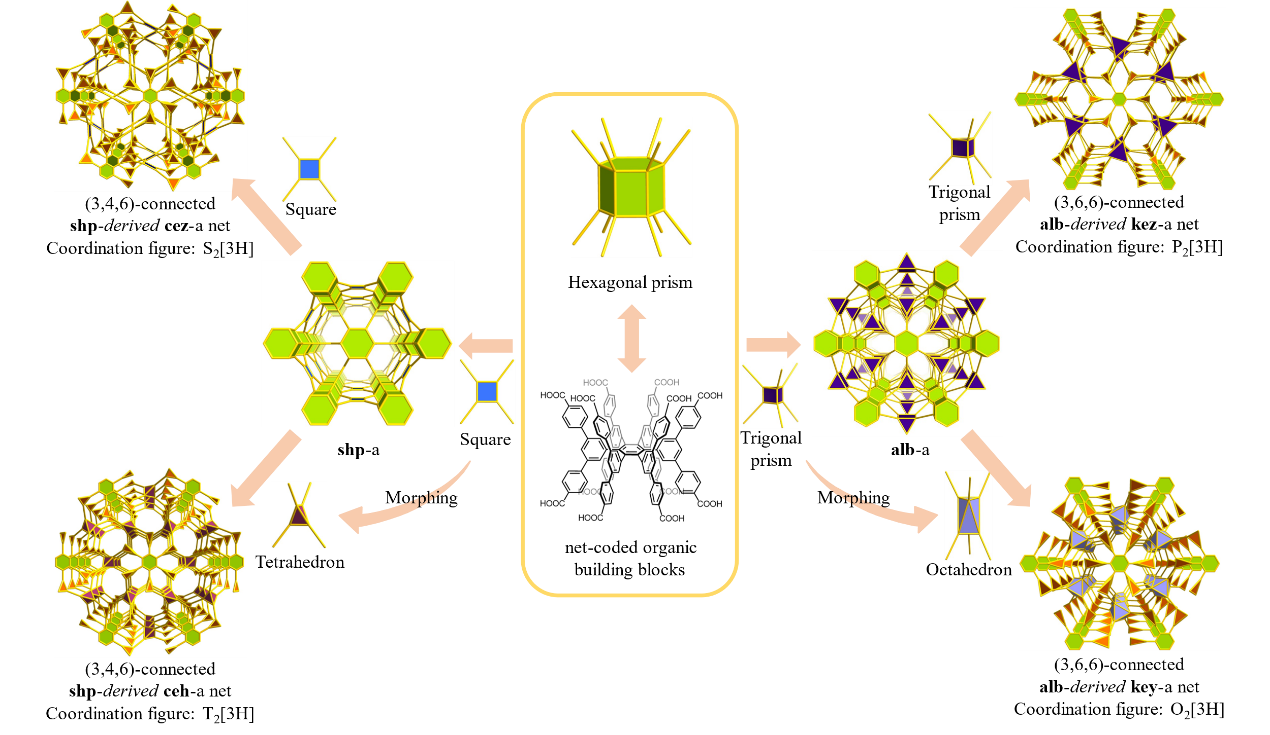

陈志杰课题组JACS: 网络编码有机构筑模块策略组装高连接金属有机框架

如何精准地构筑高连接框架材料是网格化学合成发展中的重要问题之一,而拓扑网络对于设计和指导高连接框架材料的合成具有重要意义。相关研究人员提出了高连接网络编码构筑单元的策略,利用高连接的锆簇(Zr6)和稀土簇(RE9),或者是高连接的金属有机多面体(MOP),开发了一系列的高连接网络结构,如(4,12)-连接的shp和ftw网络、(6,12)-连接的alb网络以及(3,24)-连接的rht网络。但以高连接的有机配体(连接数大于等于12)为核心去进行高连接网络的构筑研究还较为稀少。近日,我系陈志杰研究员课题组提出了有机网络编码构筑块策略(net-coded OBBs),即通过高连接有机配体和不同连接的金属簇进行组装,构建了高连接的shp和alb网络。这一成果以“Net-coded Organic Building Blocks for the Reticular Assembly of High-Connectivity Metal–Organic Frameworks”为题发表在Journal of the American Chemical Society上。该论文的第一署名单位为浙江大

more

2025-05-28

2025-05-28

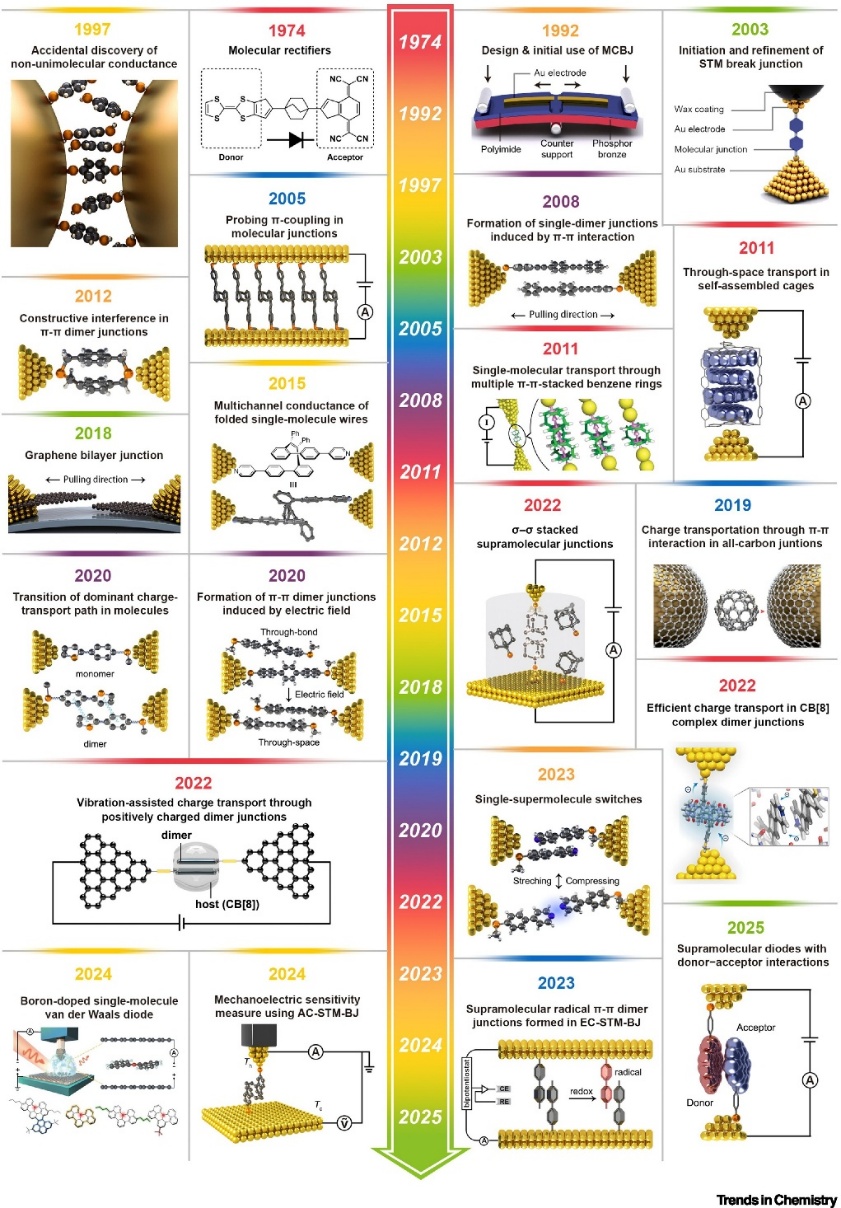

陈洪亮课题组Trends in Chemistry:π–π堆积二聚体推动超分子电子学新突破

近日,超分子新物质创制创新工坊陈洪亮课题组在国际化学领域期刊《Trends in Chemistry》上发表了题为《π–π stacked supramolecular dimers in molecular electronics》的综述文章。文章系统总结了近期π–π堆积二聚体在超分子电子学领域的前沿进展,揭示了非共价相互作用调控量子传输的分子机制,并展望了其在纳米电子器件中的应用潜力。传统分子电子学聚焦于共价键分子结构的电荷传输特性,而近年来,以π–π相互作用为代表的非共价作用因其动态可调和机械适应性受到广泛关注。π–π堆积超分子二聚体能够通过亚纳米级精度的机械调控实现量子干涉效应的动态操纵,从而设计多功能可编程器件,如超分子开关、非易失性存储器、量子干涉二极管等。这一突破为突破传统冯·诺依曼架构、开发自适应纳米电路提供了新思路。研究团队梳理了π–π堆叠超分子结形成的三种模型,并总结了结合机器学习聚类分析、表面增强拉曼光谱(SERS)和噪声功率分析等,对单体与二聚体电导特征的精准区分。同时通过多尺度实验与理论模拟,阐明了π–π堆叠体系中量子干涉效应的动态调控机制,为开发高性能分子电

more

2025-05-28

2025-05-28

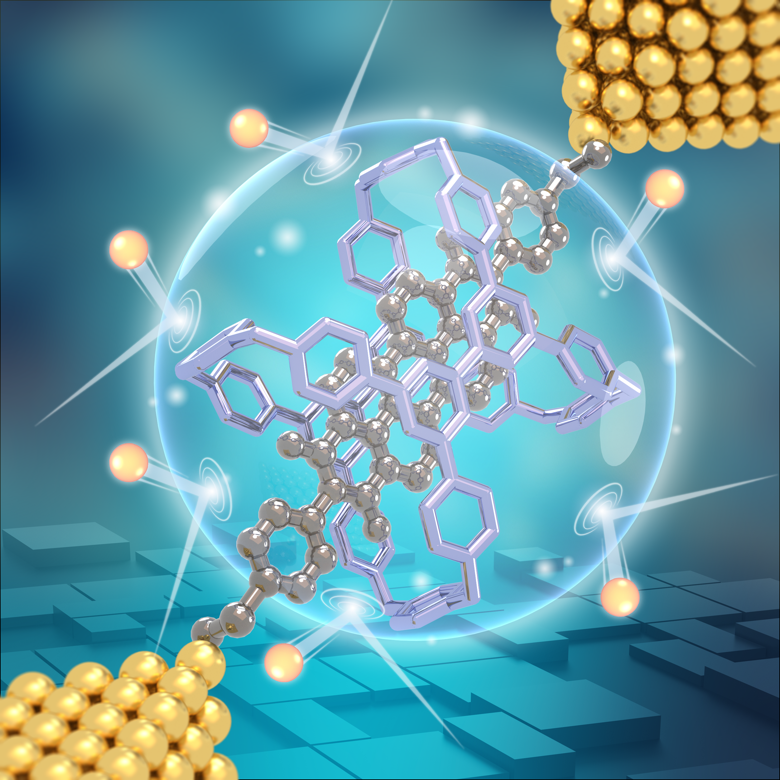

陈洪亮课题组JACS:分子法拉第笼为分子导线穿上“防弹衣”

近日,我系陈洪亮研究员团队在超分子电子学领域取得重要突破,相关研究以“An electric molecular Faraday cage”为题在线发表于JACS(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c05038)。该工作设计了一种带有八个正电荷的分子笼XCage8+,可以通过大尺寸空腔高效封装苝二酰亚胺(PDI)分子导线。进一步通过电化学扫描隧道显微镜实验验证了该分子笼具有优异的静电场屏蔽功能,并结合理论计算阐明了这种电场屏蔽的机制。这一发现为分子电子学和量子器件领域提供了创新设计思路,为发展高性能分子电子器件提供重要的技术途径。图1.分子法拉第笼屏蔽电场示意图法拉第笼(Faraday Cage)是一种由导电材料制成的封闭结构,能够有效屏蔽外部的静电场和电磁干扰。其名称来源于19世纪英国物理学家迈克尔·法拉第,他通过实验揭示了导体的静电屏蔽效应。将这一经典电磁屏蔽原理拓展至纳米电子学领域,在纳米器件设计中引入分子尺度的法拉第笼结构,有望实现对导电分子的电磁屏蔽保护作用。这种分子级屏蔽结构可以隔离外加电场、溶剂分子、活泼化合物等的干扰作用,从而

more

2025-05-16

2025-05-16

黄飞鹤/李光锋团队 JACS: 设计高机械性能有机聚合物晶体的应力分散和能量耗散策略

近日,超分子新物质创制创新工坊黄飞鹤/李光锋团队在高机械性能有机聚合物晶体领域取得重要突破,相关研究成果以“Designing High-Mechanical-Property Organic Polymeric Crystals: Insights from Stress Dispersion and Energy Dissipation Strategies”为题在线发表于JACS。该论文通过系统的机械性能测试和分子拓扑机制研究,证实了应力分散和能量耗散策略是提升有机聚合物晶体机械性能的有效手段。文章的第一署名单位为浙江大学化学系,浙江大学专职研究员单天宇、博士生陈丽雅与麻省理工学院博士生郭哲汶为本文共同第一作者,浙江大学黄飞鹤教授、李光锋研究员为本文共同通讯作者。有机聚合物晶体(OPC)由C、H、O等元素在三维空间上精确排列而成,在吸附、分离、催化、储能等领域展现出广阔的应用前景。然而,这类材料在机械冲击下易碎裂,导致结构与功能的破坏,严重影响了其工业化的实际应用。目前主流的解决方案是引入非晶态聚合物进行杂化,但会造成功能性的下降。因此,如何在保证材料功能完整的前提下赋予OPC高