黄飞鹤课题组 CCS Chemistry:阳离子化合物对阳离子的高效识别策略

近日,黄飞鹤教授课题组等合作报道了一种新型的阳离子识别模式,即通过模拟生物变构效应,实现了阳离子化合物对阳离子的高效识别。具体地,该工作通过协同各种识别模式,实现了对阴离子和阳离子的连续识别,同时利用识别过程中的变构效应,完成了对新型阳离子识别模式的探索。

库仑定律作为物理学的基本定律之一,阐释了同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引的静电作用原理。在这一理论框架下,传统阳离子识别体系主要依赖于阴离子型和中性的主体分子,导致阳离子化合物难以实现对阳离子的有效识别。然而,若能突破这一识别限制,开发出基于阳离子主体分子的阳离子识别体系,将丰富超分子的识别模式,拓展阳离子识别的范围,并为阳离子识别在材料和生物科学领域开辟更广阔的应用前景。

图1. 不同的阳离子识别策略。

基于这一科学问题和挑战,课题组团队成功开发了一类阳离子型胶囊分子。首先,利用该阳离子型胶囊分子完成了对阴离子的识别。在阴离子识别过程中,胶囊分子发生构象变化,这种动态的结构调整增强了其对阳离子的识别能力,从而实现了阳离子胶囊分子对阳离子的高效识别。

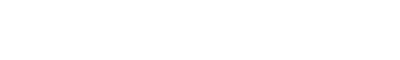

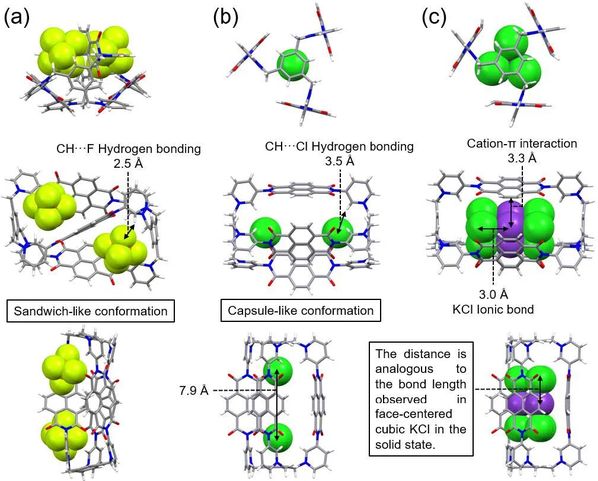

基于前期的研究基础,课题组团队首先成功制备了该胶囊分子的两种抗衡离子形式[3NDI6+@2PF6−]·4PF6−和[3NDI6+⊃2Cl−]·4Cl−。随后,课题组团队对这两种形式的胶囊分子进行了全面的表征。有趣的是,研究发现这两种抗衡离子形式的核磁共振氢谱(1H NMR)表现出显著的差异,同时它们的紫外-可见光谱(UV-Vis spectra)和循环伏安(cyclic voltammetry, CV)曲线也呈现出明显的不同,这一现象引起了我们的极大兴趣,因为通常情况下,抗衡离子(如PF6−和Cl−)并不会引起核磁共振氢谱的变化。此外,通过变温核磁共振氢谱(variable temperature NMR, VT NMR)分析,课题组团队发现这两种形式的谱图在温度变化下表现出完全不同的谱图特征,这表明它们的分子对称性存在显著差异。

图2. 阴离子识别伴随着胶囊分子的构象变化。

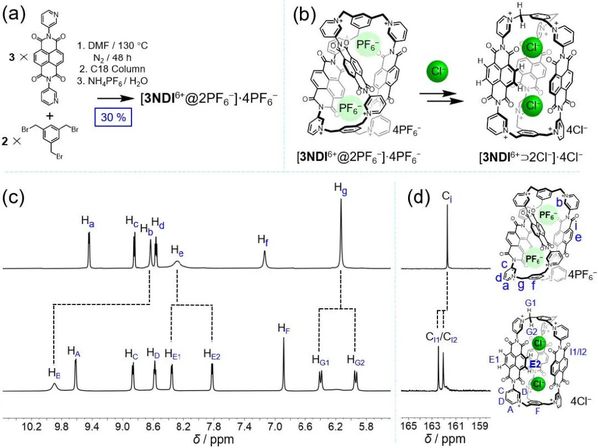

课题组团队推测,谱图差异的根源在于两种抗衡离子形式与胶囊分子骨架形成了不同的主客体复合物(inclusion complexes),从而导致胶囊分子呈现出不同的空间构象。这一推测得到了单晶X射线衍射分析(single crystal X-ray analyses)的验证。单晶结构清晰地表明,两种抗衡离子形式的胶囊分子具有显著不同的结构特征:在分子[3NDI6+@2PF6−]·4PF6−中,两个PF6−位于胶囊分子的外部空腔;而在分子[3NDI6+⊃2Cl−]·4Cl−中,两个Cl−则占据了胶囊分子的内部空腔。这种截然不同的识别模式直接导致了胶囊分子形状的显著差异。为了进一步探究胶囊分子[3NDI6+@2PF6−]4+的阴离子识别能力,本文采用等温滴定量热法(isothermal titration calorimetry, ITC)进行了定量分析。实验结果表明,相较于PF6−,Cl−与胶囊分子表现出更强的结合能力,其结合常数分别为Ka,1 = (1.98 ± 0.01) × 105 M−1 和 Ka,2= (7.40 ± 0.60) × 103 M−1。

图3. 阴离子识别和阳离子识别的单晶结构分析。

基于上述研究,得出以下结论:胶囊分子[3NDI6+@2PF6−]·4PF6−在识别Cl−的过程中,其分子构象发生了显著的转变,形状从塌陷型转变为棱柱型,从而在胶囊分子内部形成了一个空腔。

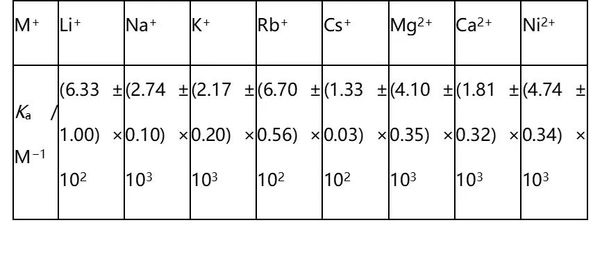

表1.阳离子胶囊分子对各种阳离子的结合能力。

由于阴离子识别产生了内部空腔,课题组团队进一步探究了该空腔对阳离子的识别能力。实验结果表明,经过阴离子识别后的胶囊分子能够高效的识别阳离子,从而实现了阳离子型化合物对阳离子的有效识别。这一成功识别可归因于两个关键因素:其一,变构效应形成的有效空腔为阳离子识别提供了必要的空间条件;其二,空腔内部的Cl−通过静电作用对阳离子产生了有效的吸引作用。

综上所述,本文报道了一种通过变构效应,实现阳离子化合物对阳离子有效识别的策略,在基于阳离子识别的材料、分子机器及生物传感领域展现出巨大的应用潜力。相关研究成果近期发表在中国化学会旗舰期刊CCS Chemistry。第一作者为香港大学房帅博士、浙江大学王孟宾博士及香港大学唐淳博士,通讯作者为浙江大学黄飞鹤教授和德克萨斯大学奥斯丁分校Jonathan Sessler教授。该研究工作得到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、香港大学化学系等的资助与支持。

新闻+

原文:

Cation Recognition by a Cationic Capsule through Anion-induced Allosteric Regulation

Shuai Fang†, Mengbin Wang†, Chun Tang†, Guangcheng Wu, Enxu Liu, Han Han, Bohan Zhao, Shang Li, Mingrui Xiao, Ming Li, Xueze Zhao, Bai-Tong Liu, Bohan Tang, Changxia Shi, J. Fraser Stoddart‡, Jonathan L. Sessler* and Feihe Huang*

Cite this by DOI: 10.31635/ccschem.025.202506120

原文链接: https://doi.org/10.31635/ccschem.025.202506120