科创团队《Nature Synthesis》巧织“分子网”,能从海水中筛分稀缺“核能之水”

灵感,源自千年编织技艺;成果,关乎未来能源战略。

在核能反应堆的深处,在尖端医疗的诊断中,有一种看似普通却至关重要的“水”——重水。它是不可替代的战略资源,但大自然却极其吝啬,在普通水中仅藏有万分之一点五。

从浩渺如海的水中,高效节能地提取这微乎其微的重水苦难重重,是困扰科学界半个多世纪的难题。

近日,浙江大学杭州国际科创中心(简称科创中心)黄飞鹤/李光锋/肖丁团队与刘明团队合作,从古老的编织技艺中汲取灵感,成功研制出一种名为 “多孔分子编织物” 的新材料,织就了一张无比精巧的“分子网”,实现了对重水分子的精准分离。这项颠覆性的研究成果近期登上《Nature Synthesis》,黄飞鹤教授、李光锋研究员、刘明研究员为本文通讯作者,肖丁研究员、胡丁月博士、杨思源博士与杨雪博士为本文第一作者。

一、挑战:当“轻水”与“重水”成为化学上的双胞胎

要理解这项突破的意义,首先要明白分离重水之难。

普通水由轻水(H₂O) 分子组成,而重水(D₂O)分子中的氢原子,是其较重的“兄弟”——氘。一个氘原子比氢原子多一个中子,这使得D₂O分子比H₂O分子重约11%。

然而,除了质量和体积上那微不足道的差异,它们在化学性质上几乎是一对“双胞胎”。传统的分离方法,如蒸馏和电解,无法简便区分这对“双胞胎”,导致过程能耗极高、效率极低,占据了重水生产成本的绝大部分。

二、破局:向古老智慧寻求答案——编织一张分子之网

面对这一挑战,黄飞鹤/李光锋/肖丁团队与刘明团队独辟蹊径,将目光投向了人类最古老的技艺之一——编织。

团队设想:能否像织布一样,在分子层面上编织出一种材料,其网眼的大小和形状刚好能灵敏地分辨并捕获较“胖”的重水分子呢?

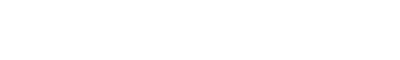

顺着这样的思路,他们成功合成了一种名为 PWPN-1 的晶体材料。在这张微观的“布料”中:分子作为经纬线,通过超分子作用力,巧妙地交织成一张二维的分子编织层。这些编织层再通过如同木工榫卯的精密结构,层层堆叠,构筑成一个稳固的、带有连续孔道的三维网络。

就这样,一张具有特定大小“网眼”(通道)和“结节”(空腔)的“分子网”诞生了,其结构之精妙,令人叹为观止。

图1:水同位素体分离策略的概念总结与编织聚合物单晶PWPN-1的晶体结构。

三、实战:“智能渔网”如何精准捕获重水

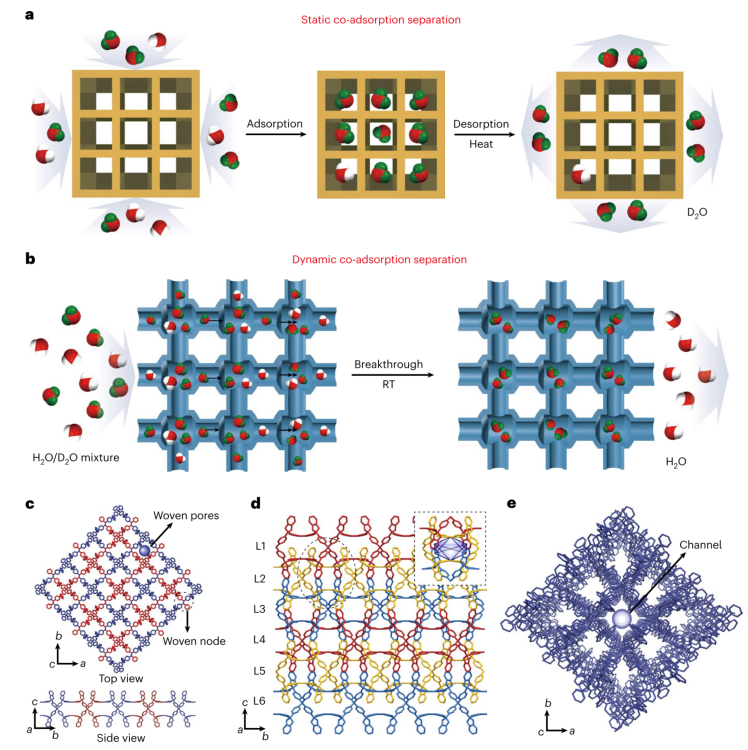

光有结构还不够,这张“渔网”必须在实战中证明自己。研究人员采用了最接近工业应用的 “动态突破实验” 来检验它——将材料填装在柱子中,让水同位素混合物持续流过。

结果令人振奋:

在静态吸附实验中,PWPN-1就表现出对D₂O的明显“偏爱”,其吸附量和吸附速率都高于H₂O;在动态实验中,当混合水流过填充柱时,轻水(H₂O)率先“冲”出,而重水(D₂O)则被材料有效地“挽留”,从而实现清晰的分离。在不同比例的混合物中,这种分离效果都非常显著。更可贵的是,这张“分子网”异常坚固耐用。在连续十次的循环使用后,其分离性能几乎没有衰减,展现了巨大的实际应用潜力。

图2:吸附性能分析与突破实验。

四、揭秘:“自适应网眼”是分辨双胞胎的关键

为什么这张“网”能如此智能?关键在于其通道的 “自适应”能力。

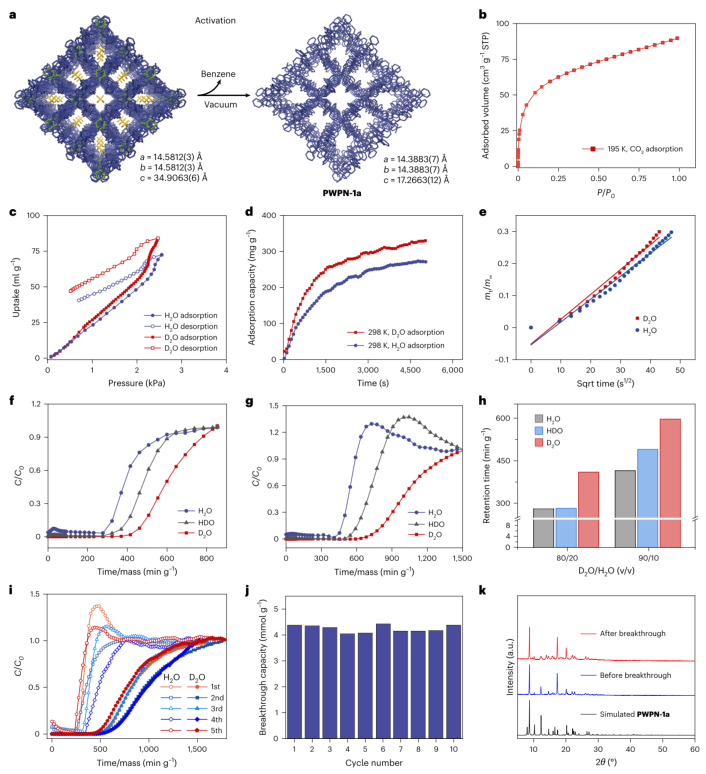

通过高分辨率的晶体结构分析,科学家们直接“看到”了微观世界里发生的奇迹:在空置状态下,编织通道的边长为 5.15 埃。当H₂O分子进入后,通道会微微膨胀至 5.31 埃,以容纳H₂O分子。而当更“胖”一点的D₂O分子到来时,通道竟然会扩张得更大,达到5.60 埃!

正是这零点几个埃(1埃等于百亿分之一米)的差异,成为了区分双胞胎的“尺子”。更大幅度的扩张意味着材料骨架与D₂O分子发生了更强的相互作用,从而能更优先、更牢固地将其“锁”在网中。这种微小的结构自适应,被巧妙地放大为显著的分离效果。

图3:材料通道在吸附H₂O和D₂O后发生不同程度的结构自适应扩张。

“这是首次将宏观的编织拓扑结构引入多孔材料领域,开创了‘分子编织材料’的新方向,”黄飞鹤教授分享道,“它不仅仅是为高效、节能分离重水提供了一个全新的解决方案,更重要的是,它为我们打开了一扇充满想象的大门。”这种“编织拓扑自适应智能筛分”的理念,未来或可应用于更多难以分离的混合物体系,如其他同位素、药物分子异构体等,在核能、化工、生物医药等领域展现出广阔的应用前景。